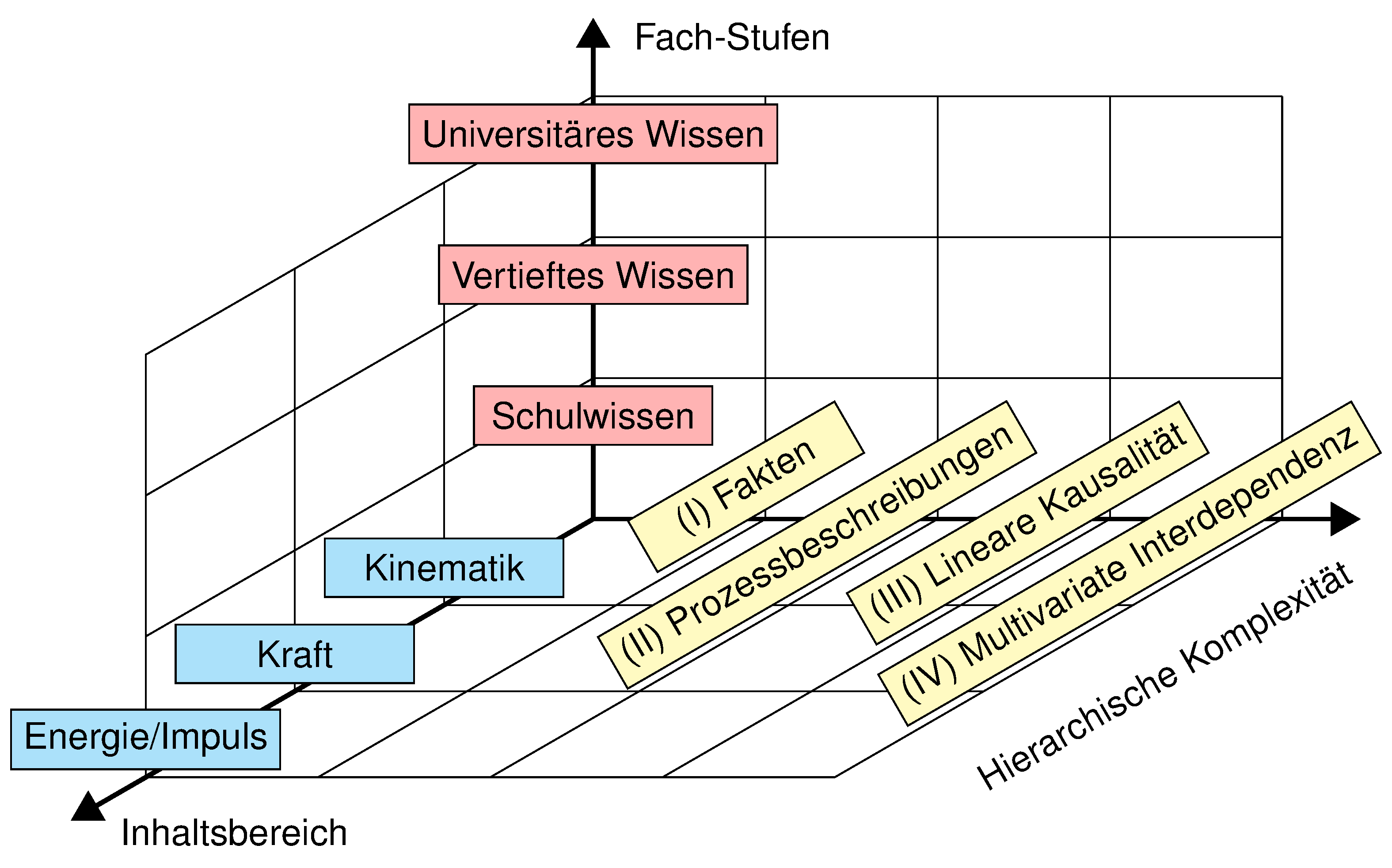

Abbildung 1: Strukturmodell des erhobenen Fachwissens (Woitkowski, 2015, S. 122).

Aus den so erhobenen Daten können erste Entwicklungsmuster und -verläufe extrahiert werden. So ergibt die Literaturlage u. a. Annahmen über eine optimale Entwicklungsgeschwindigkeit und über eine Reihe von Determinanten der Entwicklung (u. a. Personeneigenschaften, Vorwissen, mathematische Kenntnisse, Motivation, Beliefs, Nutzung von Unterstützungsmaßnahmen, Lernstrategien, Relevanzzuschreibungen), die im Test mit erhoben werden (Woitkowski & Reinhold, ).

Modul 2: Qualitativer Längsschnitt

Um weitere Details über den Entwicklungsverlauf im ersten Semester zu erhalten, wird jeweils eine Teilstichprobe (etwa 10 %) der Probanden mit qualitativen Methoden weiter untersucht.

In einer Vorstudie (WiSe 2016 / 17) wurden Probanden fünf Mal zwischen Semesterbeginn und Klausur zu folgenden Themen interviewt:

Studier- und Lernverhalten und die Wahrnehmung der Studienangebote an der Hochschule (Lehrveranstaltungen, (Peer-)Unterstützungsmaßnahmen) zur Analyse von Studiertypen

Studienbezogener Sozialisationsprozess, der dabei auftretende Vorstellungs-Realitäts-Bruch und der Umgang damit

Umgang mit fachlichen Anforderungen (v. a. den im Physikstudium verbreitet eingesetzten Übungszetteln, Haak, 2016) und die zur Lösung genutzten kognitiven und metakognitiven Arbeitstechniken und das eingesetzte prozedurale Wissen (i. S. d. ACT-Theorie)

In einem Stimulated-Recall-Verfahren reflektierte Verstehensmomente und (überwundenen) -hindernisse (also Situationen in denen ein wesentlicher Verständnisschritt vollführt wurde), so dass eine Grundlage für die Lösung bisher nicht lösbarer Probleme gelegt wurde

Als zentrales Ergebnis hier zeigt sich, dass die Probanden das Studium mit heterogenen Fachwissen und Problemlösefähigkeiten beginnen, das Problemverstehen und zur Problemlösung nötige Problemschemata sind nur schwach ausgebildet. In den Lehrveranstaltungen (hier wäre v. a. die Übung relevant) wird der Problemlöseprozess kaum thematisiert, reflektiert oder gezielt gefördert. Stattdessen steigen im Laufe des Semesters der Mathematisierungs- und Abstraktionsgrad der zu bearbeitenden Aufgaben immer weiter an – schließlich ergibt sich für fast alle Probanden eine Überforderung durch Mathematik. Die Problemlösung, Ansätze und Rechenverfahren, werden nun gegoogelt statt selbst erarbeitet oder geübt, so dass der Lernerfolg im Problemlösen und dann auch im physikalischen Verständnis ausbleibt (vgl. Poster: Woitkowski & Reinhold, 2017).

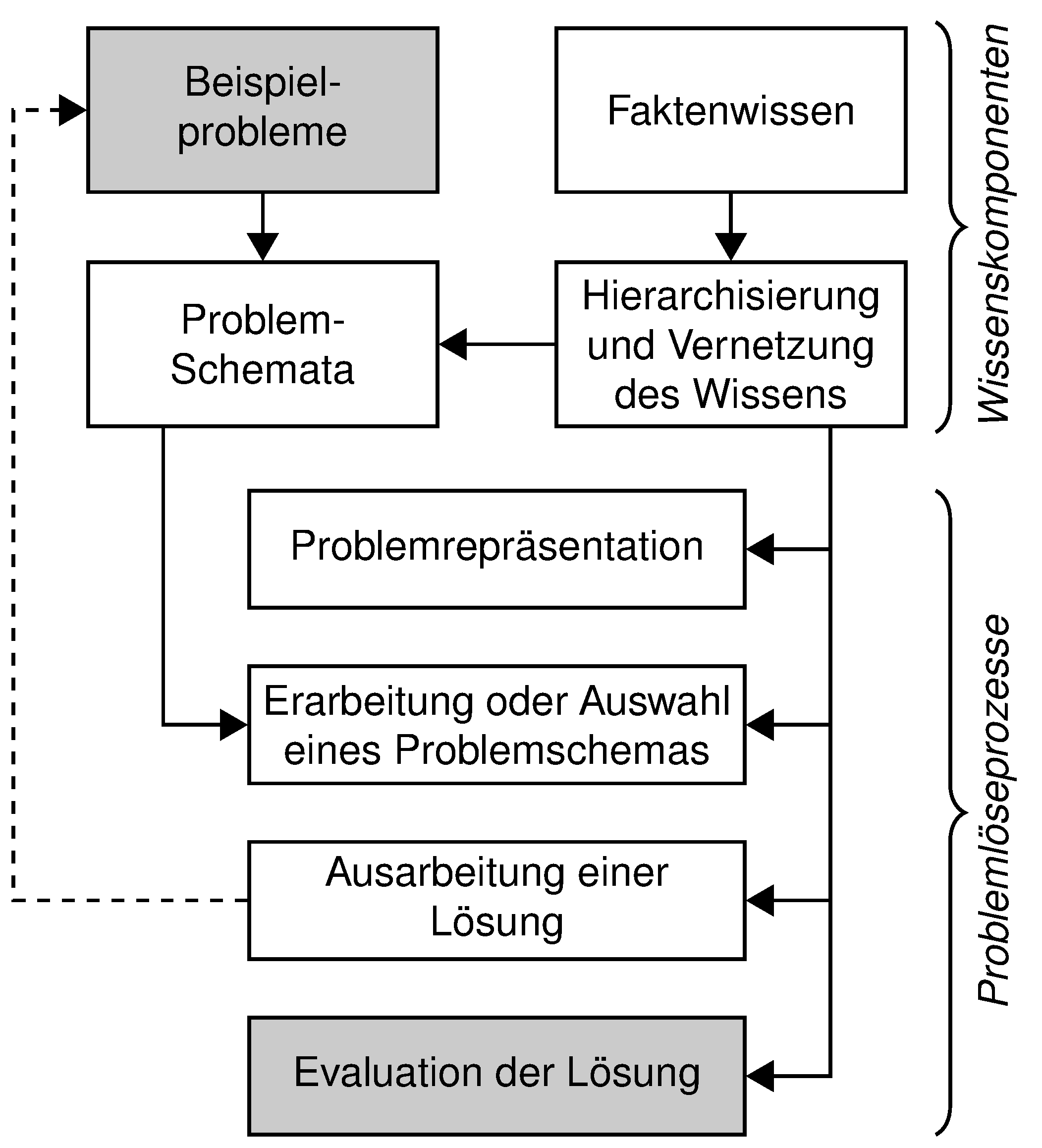

In der Haupterhebung (ab WiSe 2017 / 18) werden Probanden jeweils in zeitlicher Nähe zu den Erhebungen in Modul 1 mit realistischen Übungsaufgaben konfrontiert, die Sie unter lautem Denken lösen. Analysiert werden hier die konkret zur Lösung herangezogenen Wissenskomponenten und die Schwierigkeiten, welche im Verlauf des Problemlöseprozesses (i. S. des wissenszentrierten Problemlösens, Friege, 2001) auftreten.